Voici la deuxième partie du bilan des grilles de management. A-M P défend le point de vue de l'ICRES et montre que même si la relation humaine occupe le devant de la scène, la dimension morale

n'en est pas assurée pour autant. Constat intéressant qui remet en cause bien des croyances.

Grilles des styles de management : bilan (II)

L'aspect humaniste

C. M : Vous deviez nous parler des grilles de management qui intègrent non seulement l’aspect technique, que nous avons déjà

traité, mais également l’aspect relationnel, et humaniste par l’intérêt porté aux hommes, allez-vous nier que le management réintègre la dimension morale ?

A-M. P : Tout à fait. L’intérêt porté aux hommes ne suffit pas à faire apparaître l’éthique du travail. Dans son article sur

la grille de Blake et Mouton, Hugo Clementi a fort bien expliqué les raisons de nos réticences : d’une part, l’aspect réductionniste coupe l’analyse d’une situation de son contexte et partant,

interdit la réflexion éthique. Pour juger de la moralité d’un acte, il faut, au minimum, en examiner l’objet. Il y a, dans la vie des entreprises, des objets qui peuvent être absolument mauvais,

comme tromper sur la qualité de produits alimentaires et compromettre ainsi la santé de consommateurs, ou encore fabriquer des pilules abortives. Il est bon d’examiner les circonstances dans

lesquelles s’effectue un acte. Prenons l’exemple d’un responsable de production où le coût de la main d’œuvre est élevé. Il demande en fin d’année à son personnel de travailler en heures

supplémentaires et en productivité maximale. Son objectif est de reconstituer les stocks. Il pourra inclure la production dans son chiffre d’affaires, la valoriser avantageusement, et améliorer

le résultat des comptes, qui sans cela seraient déficitaires. Si l’on sait que cette production faite en urgence ne se vendra qu’au rythme habituel et qu’il était inutile de remplir les stocks,

le travail en fin d’année ressemble à une tromperie. Quelle grille de management pourrait en rendre compte ? La moralité s’évalue à la fin poursuivie : par exemple, travailler à l’élimination

d’un collègue et de son plus démontrer l’inutilité d’une personne. Prenons le cas d’un service commercial faisant le tour de la clientèle afin de recueillir les plaintes des clients et démontrer

ainsi la nullité d’un responsable production. Est-ce un bien, est-ce un mal ? Sans autre précision, il est impossible de juger, mais on conviendra que cet acte ne peut échapper à une certaine

évaluation morale. Or, aucune grille ne permettra l’évaluation morale de cet acharnement. Les grilles ne font état que de la motivation des personnes et de leurs compétences. Or, ces

considérations demeurent périphériques à la préoccupation morale.

C. M : Donc, vous constatez le coté parcellaire des grilles et l’impossibilité d’englober ce qui est le propre du jugement

moral. Est-ce là le centre de votre argumentation ?

A-M. P : Exactement. Nous disons ceci : la morale est le propre de l’homme. Si les grilles de jugement

qu’on lui propose ne rendent plus compte de l’aspect moral, si le positivisme l’emporte (car le positivisme est présent dans la définition que les grilles donnent de la relation humaine), alors,

les actes humains perdent leur signification. L’enjeu est le suivant : ou bien on revendique le droit de cité de la morale au travail, et l’on est obligé de conclure à l’insuffisance des

techniques de management. Ce constat risque d’être déstabilisant. Ou bien l’on opte pour le monde positiviste du management en arguant du fait que l’économie est le domaine de l’efficacité, du

pragmatisme et qu’on ne peut lui contester sa nature. Dans ce cas, la revendication morale est définitivement étouffée.

C. M : Donc, ni humanisme, ni technocratie. A quoi sert donc la hiérarchie d’entreprise ?

A-M. P : Le rôle essentiel d’une hiérarchie est de concourir au bien commun. Et ce n’est que secondairement

qu’elle se préoccupe du bien de chaque membre d’une communauté. Tous les styles de management ‘‘à personnel orienté’’ comportent un préjugé personnaliste, qui assigne à la

hiérarchie le devoir de s’occuper des individus. Il est idéaliste et non réaliste de croire que dans le travail comme dans les autres situations de la vie, la relation humaine soit première.

Contre un certain personnalisme, nous disons que le bien ou le mal se discerne à partir d’une situation concrète et non à partir de la seule expérience des relations. C’est d’abord le bien

commun, c'est-à-dire la santé globale de l’entreprise, en tant que communauté de travail, qui commande les relations.

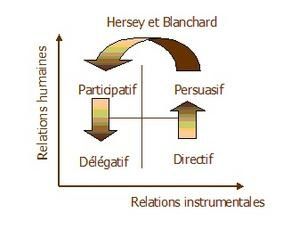

C. M : Mais justement, dans le cas du management situationnel, Hersey et Blanchard partent de la situation.

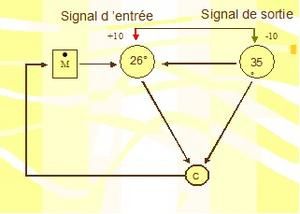

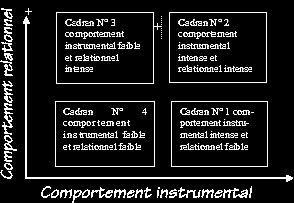

A-M. P : Ils partent d’une situation, avec l’a priori de faire du manager un éducateur pour les besoins de la production.

Leur allure est pédagogique, leur préjugé cybernétique. Phase I : on montre de manière directive ce qu’il faut faire. Phase II, on favorise

l’intériorisation par la motivation. Phase III, on fait pratiquer, en accompagnent plus ou moins l’apprenant. Phase IV, l’apprenant est maintenant autonome, il en sait assez : on lui laisse faire

seul le travail. Ce cursus pédagogique est très certainement applicable. Mais il n’est pas le seul possible. Il n’est pas non plus sûr qu’il convienne dans tous les cas. Quant au responsable

hiérarchique, il peut bien être de temps en temps formateur. Mais son rôle ne se réduit pas à cela. Faire de l’encadrant un éducateur qui motive les gens et les rend autonome, c’est très

certainement une exagération personnaliste qui ne correspond pas vraiment au travail d’encadrement. Pour remettre les choses d’aplomb, la réflexion doit graviter autour du bien commun de

l’entreprise inscrite dans son contexte social et non plus sur les personnes.

C. M : Il est probable que vos conclusions rejoignent celles de responsables ou de théoriciens qui ont l’expérience de

l’organisation. Dès lors, comment expliquer l’insistance sur le personnalisme de la part de personnages qui n’ont pas tous l’amour de l’humanité en priorité absolue ?

A-M. P : Le personnalisme permet un artifice de gouvernement. Si une personne fait une observation sur l’organisation ou sur

la marche générale d’un service, bref, si elle parle d’un sujet de ‘politique d’entreprise’, on peut transformer ses attentes en problèmes personnels. On éloigne ainsi la personne du problème

politique . Il ne s’agit pas de réduire cette manipulation à une tentative d’acheter tel ou tel personnage. C’est beaucoup plus fondamental.

C’est une politique générale qui préconise le traitement des observations portées sur l’entreprise et sur l’organisation du travail en termes de problèmes personnels. Voulez vous un exemple ?

C. M : Nous verrons tous mieux de quoi il retourne

A-M. P : Exemple : Pierre est un chef d’équipe expérimenté. Il trouve que le recours à l’intérim n’est pas toujours adapté,

car le travail n’est pas fait aussi bien que par les professionnels de l’entreprise. Il préfèrerait ou bien avoir recours toujours aux mêmes intérimaires, ce qui est impossible, ou bien organiser

des équipes de ‘polyvalents’ internes pris dans d’autres services, et que l’on formerait aux postes les plus délicats, les intérimaires n’étant appelés que pour des postes moins qualifiés. On

fait parler Pierre sur les difficultés personnelles qu’il a rencontrées. Quelles mesures a-t-il prises ? Ne peut-il pas améliorer son organisation ? « On n’est jamais sans pouvoir rien faire

»…Mais on l’assure qu’on répercutera ses remarques auprès de la maison d’intérim « qui doit être capable d’envoyer du personnel qualifié ». On lui demande enfin si la formation l’intéresse ? Il

répond : oui. Il y a justement un projet de mise en place de nouvelle machine… On peut envisager de l’envoyer en formation 3 jours chez le constructeur, Société XX, pour qu’il puisse former

ensuite son personnel. Il paraît que les personnes reçues chez eux en formation, sont très bien traitées… On lui recommande la discrétion, parce que le projet n’est pas encore finalisé… On le

remercie d’avoir apporté ses remarques. On lui assure enfin qu’on ne l’oubliera pas et qu’on saura reconnaître ses services.

C. M : Nous voyons en effet beaucoup mieux de quoi il retourne. Avez-vous d’autres exemples ?

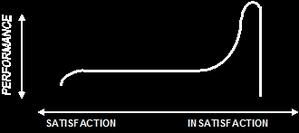

A-M. P : Oui, mais je préfèrerais parler de l’effet déstabilisant sur l’encadrement de ce personnalisme officiel. La

croyance établie est que la motivation est le moteur de la réussite. Or, c’est l’encadrement qui est responsable de la motivation. Logique imparable : si le personnel se plaint, c’est que

l’encadrement n’a pas su motiver son personnel. C’est ainsi qu’on fait supporter à la hiérarchie intermédiaire les « contradictions de l’organisation », comme disent les sociologues. Le consensus

étant aux progrès, à la performance, à la remise en question, à l’adaptabilité, à la flexibilité, à la motivation et à l’enthousiasme, il est mal venu d’évoquer les « problèmes » qui risquent

d’être pris pour des maladies honteuses.

On parle, depuis une dizaine d’année, du malaise des cadres. On accuse le harcèlement des uns sur les autres, le surmenage. Curieusement, on transforme un problème de politique d’entreprise en

problème de comportement personnel. Il faudrait revisiter les politiques managériales sortir du positivisme, remettre à l’honneur la véritable éthique du travail.

Sur le plan général de la société, chaque campagne électorale nous donne l’illustration de la méthode du personnalisme qui

transforme les problèmes politiques en problèmes catégoriels, voire individuels. « J’ai entendu les questions concrètes que vous vous posiez, j’ai entendu aussi votre colère et vos angoisses.

J’ai retenu votre désir de plus de justice et bla bla bla. » Ce qui se passe dans l’entreprise nous montre souvent, en plus net, ce qui se passe sur le plan global de notre société

moderne.

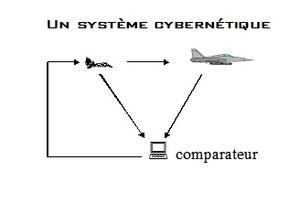

chie se fait discrète et

laisse les acteurs prendre les initiatives et les responsabilités. Cette variation du management en fonction des situations présente un côté indubitablement très rationnel. Encore faut-il en

percevoir le substrat qui est la pensée cybernétique.

chie se fait discrète et

laisse les acteurs prendre les initiatives et les responsabilités. Cette variation du management en fonction des situations présente un côté indubitablement très rationnel. Encore faut-il en

percevoir le substrat qui est la pensée cybernétique.

Dans un article paru dans la prestigieuse revue de

Dans un article paru dans la prestigieuse revue de